特許訴訟の経済学

弁理士法人スズエ国際特許事務所 顧問弁理士 高倉成男

2025年9月18日

1.はじめに

本年5月に知財高裁で判決が言い渡された特許権侵害訴訟事件(知財高裁判決令和7年5月27日「ナルフラフィン塩酸塩」事件)が注目を集めている。この判決は医薬特許に関する多くの論点を含んでいるが、被告2社で総額218億円という高額の賠償額が認容されたことも注目を集めた理由の1つである。未確定(上告中)ではあるが、現時点では最高額である。

図表1は、2008年~25年(25年は8月末まで)の約17年間における高額特許訴訟上位10である。その大半(色付け部分)は直近7年以内の判決である。近年高額の賠償額が認容される判決が増えていることがうかがえる。しかし、それでも米国に比べると日本の認容額は低いレベルにある。平成29年(2017年)度特許庁調査報告「特許権侵害における損害賠償額の適正な評価に向けて」1によれば、米国では2016年に25億ドル(当時のレートで2,860億円)の賠償額が認められたケースがある。また平均値についても両国の差は大きく、株式会社IPリッチの調査2によれば、2023年の米国連邦地裁における認容額の平均値が2,440万ドル(現在のレートで36億円)であるのに対し、日本の平均値は2,700万円である。米国の100分の1以下である。両国の市場規模の差を考慮に入れても桁違いである。

しかし、問題は米国との間に大差があることだけではない。認容額の平均値が2,700万円ということは、敗訴を含む全体の平均ではリターンがコストを下回っているはずである。これで果たして日本の特許訴訟は企業の紛争解決手段として経済学的に合理的かということがより重要な問題である。また近年特許訴訟の数が減っているのはなぜかという点も問題になる。このコラムでは、このような問題について考えてみる。

2.特許権等侵害訴訟の統計分析

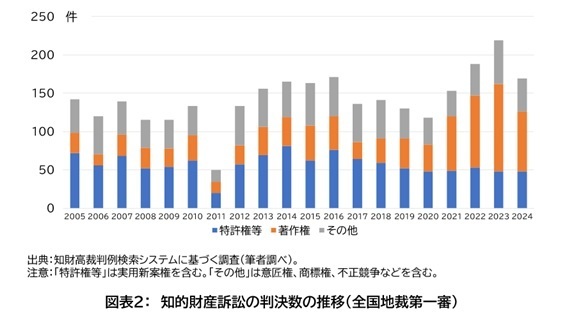

2005~24年までの20年間の知的財産訴訟(全国地裁第一審)の判決数の推移は、権利別にみると、図表2のとおりである。最近は著作権に関する訴訟(オレンジ部分)が増えている。これはインターネット関連の紛争(発信者情報開示請求事件など)の増加によるものであろう。一方、特許権に関する訴訟(ブルー部分)は低迷している。しかし、その理由は自明ではない。

次に、特許権等(実用新案権を含む。以下同じ)に関する侵害訴訟(全国地裁第一審)の新受件数の推移をみてみると、図表3のとおりである。年によって多少の凹凸はあるものの、総じて減少傾向にある。2014年から2023年までの10年間で約40%減少している。

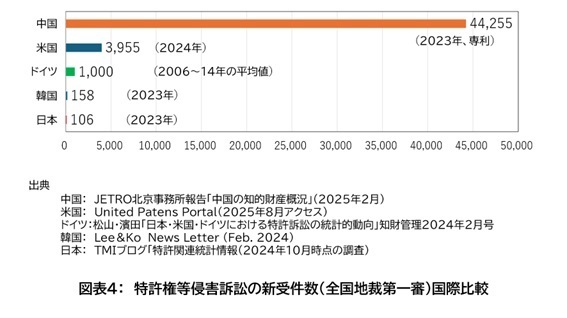

続けて、2023年の日本の新受件数106件を他国と比較すると、図表4のとおりである。日本は中国の400分の1、米国の40分の1、ドイツの10分の1、韓国の3分の2である。

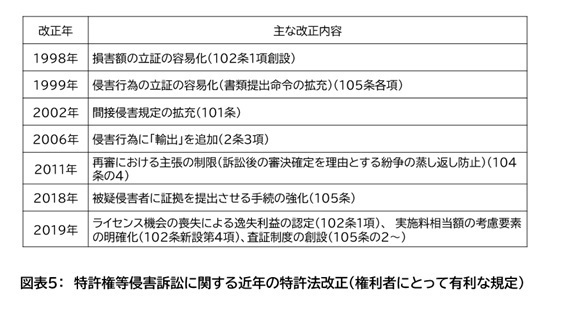

以上のように、日本では特許権等侵害訴訟が諸外国に比べてもともと少ないうえに、近年更に減少傾向にある。過去20年以上にわたり、いわゆる「プロ・パテント政策」に基づいて、特許権者にとって有利となる方向での法改正もたびたび行われてきた(図表5)。それにもかかわらず、特許権等侵害訴訟の件数が減少傾向にあるのはなぜか。制度改革が足りないのか。それとも真の原因は他にあるのか。

この問題について考える前に、特許権等侵害訴訟の判決を分析し、主な事実を整理してみると、次のとおりである。

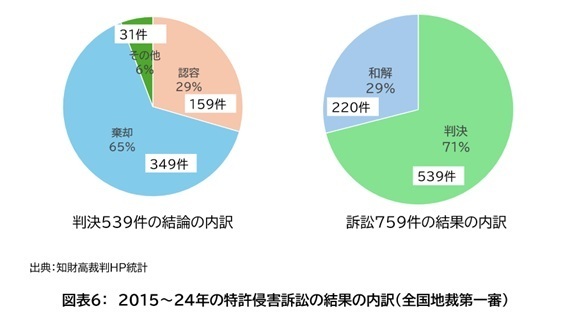

第1に、知財高裁ホームーページの統計3(以下、「知財高裁HP統計」という)によると、最近10年の地裁の特許権等侵害訴訟の判決539件の内訳は、図表6に示すように、①認容159件(29%)、②棄却349件(65%)、③その他31件(6%)である。いわゆる「原告勝訴率」は29%である。ただし、このほかに和解が220件ある。一般に和解は原告に一定の利益がある。このことを考慮すると、実質上の勝訴率は約50%である。また諸外国においても原告勝訴率はそう高くはない。結論として、日本の特許権等侵害訴訟件数の少なさを原告勝訴率の低さに結び付けることは妥当とはいえない。

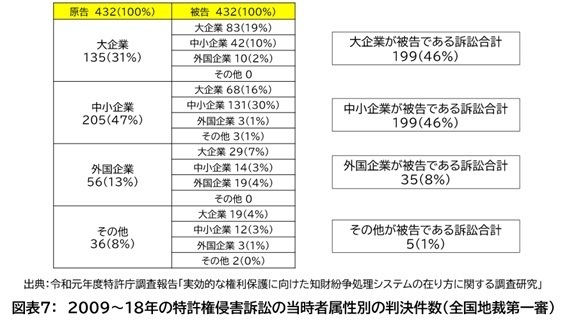

第2に、令和元年(2019年)度特許庁調査報告「実効的な権利保護に向けた知財紛争処理システムの在り方に関する調査研究」4(以下、「令和元年度特許庁調査」という)によると、2009~18年の地裁の特許権等侵害訴訟の判決は、432件である(図表7)。このうち、大企業が原告である判決は135件(31%)、被告である判決は199件(46%)である。これに対し、中小企業が原告・被告である判決はそれぞれ205件(47%)・199件(46%)である。大企業より中小企業のほうが活発に訴訟を利用している。その一方、原告勝訴率が全体平均で26%であるところ(不図示)、中小企業の勝訴率、特に被告が大企業である場合の中小企業の勝訴率は、6%にとどまっている。この背景には、中小企業は資力、経験、調査力等に乏しい、和解より判決を求める傾向にあるなど様々な事情があるものと思われる。

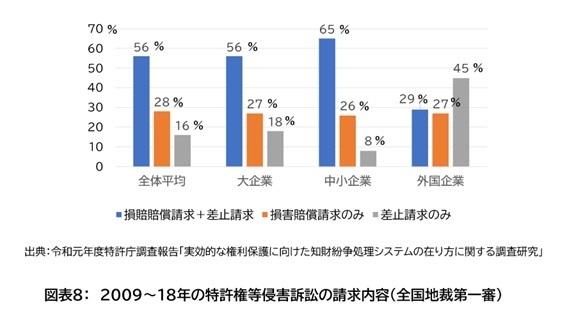

第3に、原告が訴訟において何を請求するかは、原告の属性によって異なる。令和元年度特許庁調査によれば、図表8に示すように、2009~18年に地裁で判決が言い渡された特許権侵害訴訟のうち、請求内容が、①損害賠償請求+差止請求の二本立てのものは56%、②損害賠償請求のみのものは28%、③差止請求のみのものは16%である。特に、大企業が原告である場合、③の差止請求のみを求めるものが多い(18%)。外国企業が原告である場合は、③の割合が45%に達する5。これに対し、中小企業が原告である場合、③の割合は小さく(8%)、①の二本立ての割合が大きい(65%)。これは市場シェアが小さい中小企業の場合、差止請求のみでは得られる利益が小さいという判断があるからであろう。

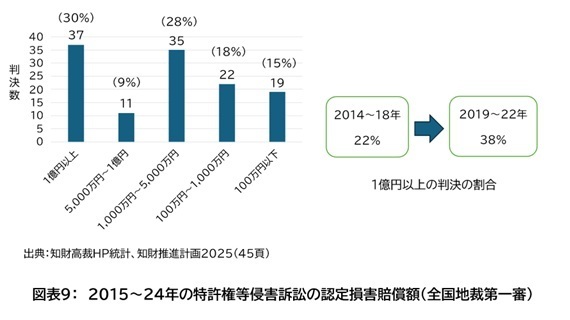

第4に、知財高裁HP統計によれば、図表9に示すように、特許権等侵害訴訟判決(全国地裁第一審)124件のうち、①認容額が1億円以上のものが37件(30%)、②5千万円~1億円のものが11件(9%)、③1千万円~5千万円のものが35件(28%)、④百万~1千万円のものが22件(18%)、⑤百万円以下のものが19件(15%) である。

内閣府の知的財産推進計画2025(45頁)は、2014~22年の9年間を前半5年と後半4年に分けて1億円以上の判決の割合の変化を調べている。これによると、前半5年の平均は22%、後半4年は38%である。このように、1億円以上の判決の割合は増加傾向にある。

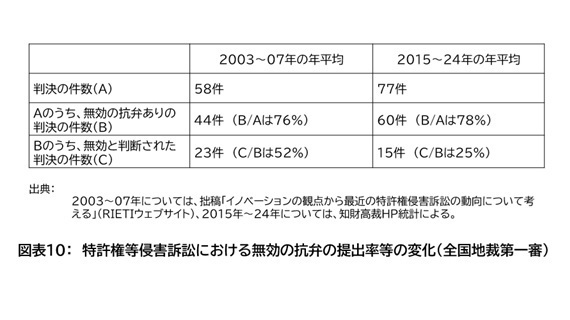

第5に、訴訟において被告から無効の抗弁が提出される割合は依然として高いが、無効と判断される割合は下がっている。やや古い統計であるが、図表10に示すように、2003~07年の5年間に判決が言い渡された合計288件(年平均58件)の特許権等侵害訴訟において、「無効の抗弁あり」の訴訟は218件(年平均44件)で、そのうち無効と判断された訴訟は114件(年平均23件)である。すなわち、無効の抗弁の提出率(B/A)は76%に達し、抗弁認容率(C/B)は50%を超えていた。しかし、直近10年では、無効の抗弁の提出率は78%と依然として高い水準を維持しているものの、抗弁認容率は25%に低下している。これは権利の安定化という点では好ましい変化である。それでもなお、原告の特許が25%の確率で無効と判断される状況は改善の余地がある。

3.賠償額高額化についての検討の必要性とその理由

上記のように、高額判決は増加傾向にあるものの、認容額の平均値は依然として低い。認容額を訴訟のリターンと考えると、訴訟は平均して「赤字」である。しかし、訴訟に勝てば差止請求によって市場から得られる利益もある。また「戦う姿勢」を見せることによる抑止力又はライセンス交渉力の強化といったリターンもある。その意味で、認容額が低くても、特許訴訟は、時と場合によって企業の経済活動にとって合理的選択肢であり得る、というのが答えであろう。

次の問は、特許訴訟の数が少なく、かつ、近年更に減少傾向にあるのはなぜかである。様々な理由が考えられる。例えば、当事者側の事情として、①企業活動のグローバル化にともなって、国内知財活動に割り当てられる予算が減っていること、②人材・予算の流動性が低く、新事業へのチャレンジが減っていること、③仮に紛争が生じても当事者間の交渉などで解決するケースが多いことなどが考えられる。一方、法制度上の問題として、①認容される賠償額が小さいこと、②管轄裁判所が東京と大阪に原則限られていること、③無効の抗弁により特許が無効と判断されるリスクがあることなどが考えられる。

筆者は、訴訟の数が少ないこと自体は問題とは思わない。しかし、賠償額が小さいために「自分で発明をするより、他社製品をまねて、裁判で負けたら賠償額を払うほうが得だ」と考える者が増えるとすれば、それは問題である。今のところ、そこまでは行っていないと信じたいが、このまま特許の価値が低い状態が続けば、民間企業の研究開発投資額や特許出願件数がさらに低下し、イノベーションが進まなくなってしまう。そう心配するのは杞憂であろうか。

侵害抑止力を高めるための1つの方策として懲罰賠償制度(侵害が故意の場合、賠償額を認容損害額の3倍、5倍等を上限に増額できる制度)がある。しかし、この問題を検討してきた産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会では、「導入の必要性がみられない」、又は「実損補填を原則とする損害賠償理論に反する」等の否定的又は慎重な見解が多い6。特許庁もこの問題についてはしばらく様子見をすることにしたようである。

しかし、筆者は、懲罰賠償制度又はそれに準じる高額賠償の運用(例えば、特許法105条の3の柔軟な運用、寄与率の算定の工夫など)については、新たな立法事実の登場を待つだけではなく、また法理論に過度に固執するのではなく、政策的・長期的視点に立って、もっと積極的に検討を続けていくべきであると考える。そう考える理由はいくつかあるが、ここでは特に次の3つの点を強調しておきたい。

第1に、日本経済の再興のカギは、新事業へのチャレンジを促すシステムの構築にある。知財訴訟についてもフロントランナーが得をするシステムへの転換が必要である。たしかに賠償額の高額化はパテントトロールによる濫訴を招くおそれがある。しかし、進歩性判断を厳正に行えば、その弊害は最小化できるはずである。濫訴を恐れるあまり、良質の中小企業・ベンチャーの知財活用意欲まで抑えることは長期的には経済再興にとってマイナスである。

第2に、米国には懲罰賠償制度がある。近年では、台湾(2013年)、韓国(2019年)に続き、中国(2020年)も同様の制度を導入している。これらの国・地域は日本にとって輸出先ランキングの上位4か国であり、そのシェアを足し合わせると、50%を超える。日本にとって輸出市場の過半数は懲罰賠償を導入しているということである。日本企業はこうした変化に備える必要がある。日本政府もこの現実を考慮に入れた戦略的対応が求められる。

第3に、侵害訴訟のボーダーレス化が進んでいる。著作権、商標権も含め、知財権がインターネット上で侵害される事件が増え、これにともなって裁判管轄地、適用法の予測が難しくなっている。また標準必須特許については、権利者が自分に有利な裁判所を探すフォーラムショッピングが生じ始めている。言い換えれば、知財訴訟システムの国際競争が起きている。このままでは日本の知財訴訟システムは孤立するおそれがある。

4.おわりに

最後に、特許庁の審査・審判における進歩性判断のあり方について付言をしておきたい。それは、特許権の保護強化を進める政策をイノベーションの促進に結び付けるためには、進歩性の判断を厳正に行う必要があるということである。

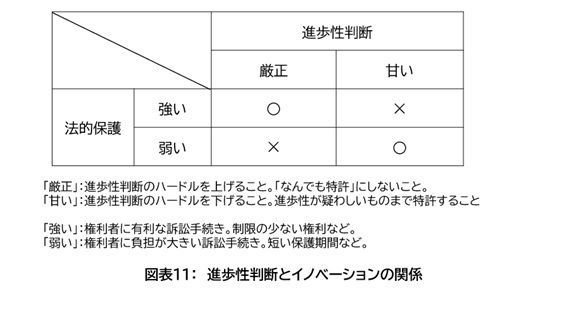

図表11に示すように、「強い権利」と「甘い審査」の組み合わせは、ありふれた技術に強い排他権を与え、セカンドランナーの経済活動を不当に阻害する。また「弱い権利」と「厳正な審査」の組み合わせは、フロントランナーの創造意欲を損ない、やはりイノベーションを停滞させる。「弱い権利」と「甘い審査」の組み合わせは、政策的には合理的である(例えば、日本の旧実用新案制度)ものの、イノベーションを加速する機能は弱い。特許庁の審査官・審判官には、日本の進むべき道は「強い権利」と「厳正な審査」の組み合わせによるイノベーションの加速的推進であることを常に意識し、進歩性判断を厳正に行うことを期待している。

まとめると、①特許権等侵害訴訟において認容される賠償額を効果的レベルにまで引き上げることができるように制度・運用を改めるべきである、②そのことは単に訴訟の数を増やすことを目的とするものではなく、特許の価値を高め、発明の活用を促し、もってイノベーションを促進することを目的とするものである、③賠償額の引き上げによって生じる弊害を最小化し、イノベーションの促進という目的を達成するために進歩性の判断を今まで以上に厳正に行う必要がある。

(以上)

_____________________

1 https://www.globalipdb.inpit.go.jp/jpowp/wp-content/uploads/2018/11/b0b1f5ec0dfca9dc481dde56c9bf4b98.pdf

2 https://patent-revenue.iprich.jp/%E5%B0%82%E9%96%80%E5%AE%B6%E5%90%91%E3%81%91/1510/

3 https://www.ip.courts.go.jp/vc-files/ip/2025/1-J/j-sintoukei.pdf

4 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/37-shiryou/05.pdf

5 原告が外国企業である場合、差止請求のみを求める割合が高い(45%)のは、外国企業は早く差止を実現し、その後相手方との交渉に入る2段階戦略を取ることが多いからであろう。

6 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/index/newtokkyo_039.pdf